同じ敷地に複数の建物(防火対象物)があっても(別表第一)、管理している人が同じなら、消防法のルール(第8条1項)では“1つの大きな建物”として扱います。

消防法8条1項

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。)、複合用途防火対象物(防火対象物で政令で定める二以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

消防法施行令2条

同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である別表第一に掲げる防火対象物が二以上あるときは、それらの防火対象物は、法第八条第一項の規定の適用については、一の防火対象物とみなす。

| 例 | 法律上の考え方 |

|---|---|

| 学校のキャンパス校舎・体育館・図書館など建物がバラバラに建っているけど、どれも校長先生が管理している | ぜんぶまとめて 「1つの防火対象物」 と数える |

| ショッピングモール本館・別館・立体駐車場が同じ敷地にあり、モール会社が全部管理 | これも 「1つ」 とみなす |

どうして1つにしちゃうの?

- 責任者をハッキリさせるため

- 火事を防ぐ計画や訓練をまとめて作る人(=防火管理者)を1人決めやすい。

- 安全対策をサボれないようにするため

- バラバラに数えると「この建物は小さいからルールがゆるい」という逃げ道ができる。

- まとめて1つにすれば、合計の人数や面積でしっかりした安全基準が適用される。

- 実際の火事は境目なく広がる

- 敷地内の建物どうしは近いので、火は簡単に移る。

- だから最初から「一体」で考えた方が現実的。

押さえておくポイント

- 「管理が同じ」かどうか がカギ

- オーナーや経営者が別々なら、それぞれ別カウントになることもある。

- これは 消防法第8条1項(防火管理者を置く義務) に限った特別ルール。

- 消防設備(スプリンクラーなど)をどこに何個付けるか、という別の条文では個別に数えるケースもある。

- 試験勉強では

- 「同一敷地+同一管理=1つ」 と覚えておけば OK!同じ敷地・同じ持ち主の建物は、火事対策のルール上は “まとめて1個”

だから責任者も防火計画も “ひとまとめ” に考える

- 「同一敷地+同一管理=1つ」 と覚えておけば OK!同じ敷地・同じ持ち主の建物は、火事対策のルール上は “まとめて1個”

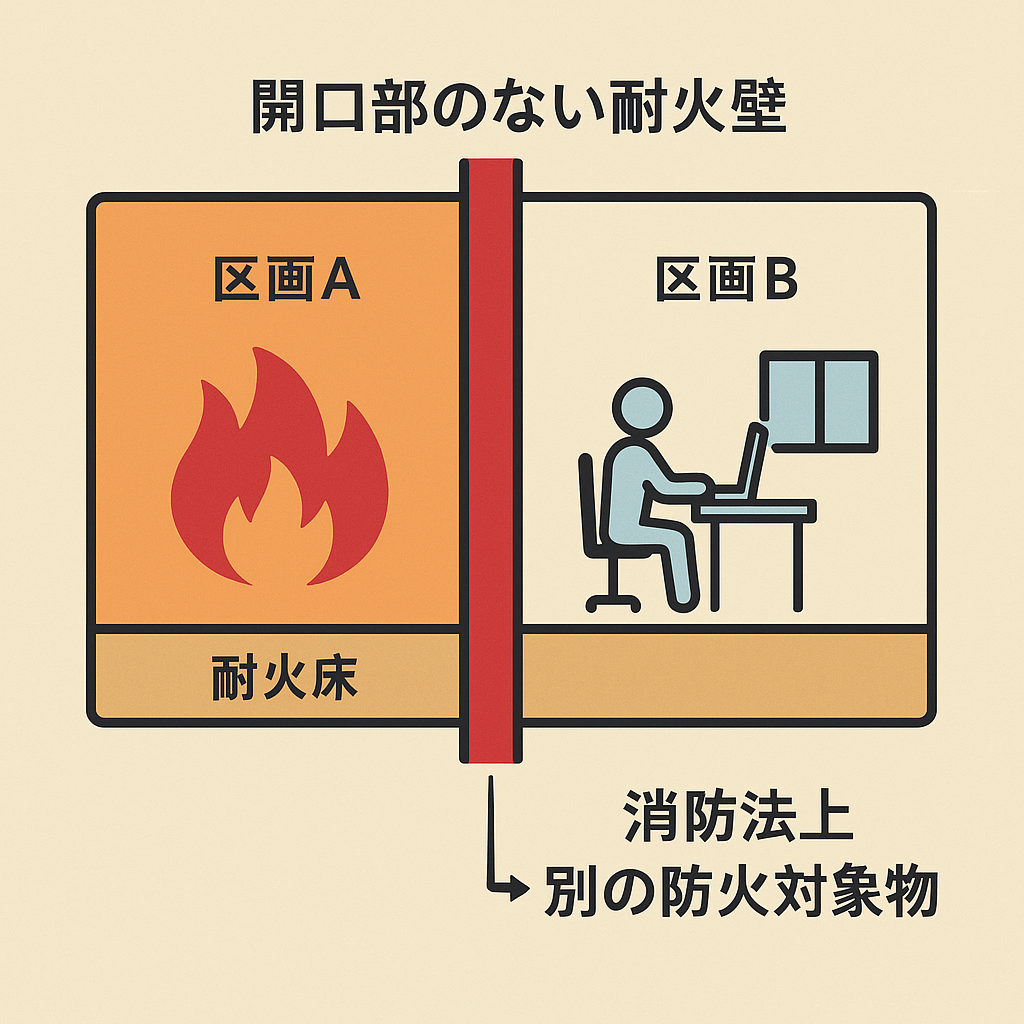

消防施行令8条

防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。

がっちりした防火区画で仕切られている部分は、消防法上「別々の建物」として数える。

どういう仕切りなら別カウント?

| 区画のタイプ | イメージ | ポイント |

|---|---|---|

| ① 開口部のない耐火構造の壁・床 | コンクリートの壁や床で、ドア・窓が一切ない。 | 火が物理的に通れない“固い防火シャッター”みたいなもの。 |

| ② 耐火構造+防火設備付き | 壁や床に防火戸・シャッターなどが付いており、自動で閉まる仕組みなど**「防火上有効な措置」**が取られている。 | 普段は人の出入りがあっても、火事になるとピタッと閉じて炎と煙を止める。 |

※②は「建築基準法2条9号②ロに規定する防火設備」など法律で性能が決められています。

なんで“別々”にするの?

火が広がりにくい

- 壁・床が2時間以上燃えない/開口部が自動で閉じる → 延焼リスクが大幅ダウン。

設備計算が楽になる

- スプリンクラーや消火器の数を区画ごとに算出できる。

管理責任がハッキリ

- 例えば「店舗ゾーン」と「住宅ゾーン」で防火管理者を分けたいときに便利。

例で覚える

| 具体例 | どう数える? |

|---|---|

| 低層がショッピングモール、上層がマンション→ 両者の間に開口部のない耐火床を設置 | モール部分=1、防火床、マンション部分=1 → 合計2区画 |

| 工場⇔倉庫を耐火壁+防火シャッターで分離 | 工場=1、倉庫=1 → それぞれ独立 |

| 間仕切りが石こうボードだけ/防火戸が常時開放で自動閉鎖ナシ | 壁の性能不足 → “1つの防火対象物” のまま |

壁・床が“完全防火仕様”なら、その向こう側は別の世界――消防法でも“別の建物”として扱うんだ。

消防施行令第9条

別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項((十六)項から(二十)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(第十二条第一項第三号及び第十号から第十二号まで、第二十一条第一項第三号、第七号、第十号及び第十四号、第二十一条の二第一項第五号、第二十二条第一項第六号及び第七号、第二十四条第二項第二号並びに第三項第二号及び第三号、第二十五条第一項第五号並びに第二十六条を除く。)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす。

複合ビルの中でも、同じ用途(令別表第1の①〜⑮項)で使われている部分は、“ぜんぶまとめて1つの防火対象物” として消防設備を計算する。

※令9条には「(ただし○○設備は除く)」というかっこ書きがあります。たとえば屋内消火栓設備・連結送水管など一部設備は棟全体の面積で判定するので要注意。

具体例でイメージ

- 大型ショッピングモール

- 100店のテナントすべてが「(4)項 商店」

- → 全部まとめて1区画として延べ面積を計算

- 駅ビル(映画館+飲食店+事務所)

- 映画館(1,000 ㎡)=(1)項、飲食フロア=(2)項イ、オフィス=(15)項

- それぞれ①〜③と用途が異なるので 用途ごとに1区画ずつ(最大3区画)

- テナントが入れ替わっても?

- 店舗A→店舗Bに変わっても同じ「商店」カテゴリーなら合算のまま

- 管理会社が複数でも 管理者の違いは関係なし!

覚え方ワンポイント

- 「複合ビル + ①〜⑮項 + 同一用途 ⇒ 1区画(令9)」

- 管理者やオーナーの違いは無視。

- かっこ書き設備は合算しない—問題文に「屋内消火栓を除き」とあれば例外を疑う。

- 同じ用途を“ひとまとめ”に考えることで、現場の安全基準を底上げし、管理・点検を分かりやすくする――これが消防施行令9条の狙いです。

消防施行令第9条の2

別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項イ又は(十六)項イに掲げる防火対象物の地階で、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物と一体を成すものとして消防長又は消防署長が指定したものは、第十二条第一項第六号、第二十一条第一項第三号(同表(十六の二)項に係る部分に限る。)、第二十一条の二第一項第一号及び第二十四条第三項第一号(同表(十六の二)項に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表(十六の二)項に掲げる防火対象物の部分であるものとみなす。

地下街とつながっている店や通路で、消防長が「地下街の一部だよ」と指定した所は、スプリンクラーや火災報知器などの 厳しい地下街ルール をそのまま適用します。

どういう設備が“地下街扱い”になる?

| 設備 | 地下街基準 ⇒ 指定部分にも同じ基準 |

|---|---|

| スプリンクラー設備 | 面積が小さくても設置必須 |

| 自動火災報知設備 | 感知器の密度やベルの音量も地下街仕様 |

| ガス漏れ火災警報設備 | 飲食店ならガス探知機を追加 |

| 非常警報器具・非常放送設備 | スピーカー配置や音圧を強化 |

要するに「地下街は火事がこわい → その延長上にある区画も同じだけしっかり守れ!」という考え方です。

なぜわざわざ指定するの?

煙が逃げにくい

- 地下は排煙経路が限られ、少し離れていても煙が入り込む。

避難経路が共通

- 地下街と同じ通路・階段を使って避難することが多い。

“面積逃れ”を防止

- 「壁で区切ったから小規模でOKでしょ?」という抜け道を塞ぐ。

イメージ図

地下街通路 ─┬→ 服屋A(指定) ← 地下街ルール

├→ カフェB(指定) ← 地下街ルール

★地下街区分線

└→ 物販C(非指定)← 通常ルール

★より左は行政が「地下街扱い」と決定

服屋A・カフェBは面積が小さくてもスプリンクラー必須

物販Cは通路で独立していれば通常基準

ポイント

「地下街+指定=地下街ルールを丸ごと適用」

“スプリンクラー・火災報知・ガス漏れ・非常警報”の4セットを暗記

指定は 消防長 or 署長 が行う(オーナーの申請ではない)

地下街とつながる区画は、行政が指定すれば地下街と同じ厳しい設備基準。

逃げにくい地下火災のリスクを減らすための特別ルールです。

消防用設備等の1棟1設置単位の原則と例外について

どこを1つと数える? ― 消防設備の“防火対象物”ルール超入門

1. まずは大原則

消防法 第17条 は、ビルや店舗など“防火対象物”を持つ関係者に

「適切な消防用設備を設置し、きちんと維持しなさい」と義務づけています。

ここでカギになるのが “防火対象物をどう区切るか” という考え方です。

2. 基本は「1棟=1防火対象物」

法律上、消防設備を計算するときの単位は 建物(1棟) が原則。ところが、同じ建物でも “分けたり”“まとめたり” できる例外があります。

3. 例外その① 施行令8条(通称:令8区画)

- 耐火壁や耐火床で完全に仕切り、開口部(ドア・窓・配管穴・階段など)が一切ない

→ 仕切られた部分は別の防火対象物 としてカウント - “開口部ゼロ”が厳格な条件なので、少しでも穴があれば分割できません。

4. 例外その② 施行令9条(同一用途の合算)

- 複合ビルの中で、別表1①〜⑮項に当たる 同じ用途(例:店舗、事務所、病院など)はフロアが離れていても 合計して1つの防火対象物 とみなす。

- 管理者が違っても関係なし。

ただし次の7つの“命綱”設備には合算ルールが適用されません。

- スプリンクラー設備

- 自動火災報知設備

- ガス漏れ火災警報設備

- 漏電火災警報機

- 非常警報器具・非常警報設備

- 避難器具

- 誘導灯

5. 例外その③ 施行令9条の2(地下街指定)

地下街と直接つながる店舗や通路などで、消防長・署長が指定した区域は

地下街の一部とみなされ、地下街用の最も厳しい設備基準がそのまま適用

されます。

6. 試験対策の“3ステップ”チェック

- まず建物全体を1つ と見る

- 令8区画(穴なし耐火壁で分割)で “分けられる” か?

- 令9条(同用途)で “まとめられる” か?

- ただし 命綱7設備 は必ず個別判定

- 地下街とつながっていれば 地下街指定 を疑う

まとめ

- 原則:1棟=1防火対象物

- 例外:

- 開口部ゼロの耐火区画なら分割(令8区画)

- 同じ用途なら合算(令9条)

- 地下街指定を受けたら最厳基準

これだけ押さえれば、消防設備の設置基準を問う問題で迷いにくくなります。

理解を深めるための過去問風の問題集

| № | 問 題 | 選択肢(1〜4) |

|---|---|---|

| 1 | 消防用設備を「設置・維持」する義務を定めている条文はどれか。 | 1) 消防法8条 2) 消防法17条 3) 施行令8条 4) 施行令9条 |

| 2 | 原則として防火対象物を数えるときの基本単位はどれか。 | 1) 敷地全体 2) 地下部分 3) 1棟の建物 4) フロアごと |

| 3 | 施行令8条で「区画を別の防火対象物」とみなす必須条件は? | 1) 耐火壁がある 2) 開口部がない 3) 用途が異なる 4) 管理者が同一 |

| 4 | 次のうち「開口部」に該当しないものは? | 1) 換気口 2) 非常階段 3) 電線貫通スリーブ 4) 鉄筋 |

| 5 | 「令8区画」の通称が直接示すのはどの条文か。 | 1) 施行令8条 2) 施行令9条 3) 施行規則8条 4) 消防法8条 |

| 6 | 施行令9条で合算できるのは次のどれか。 | 1) 店舗+オフィス 2) 劇場+飲食店 3) 同じ商店用途 4) 病院+倉庫 |

| 7 | 施行令別表1で「店舗」は第何項に分類されるか。 | 1) 2項イ 2) 3項ロ 3) 4項 4) 15項 |

| 8 | 施行令9条の合算対象外となる設備はどれか。 | 1) 消火器 2) 誘導灯 3) 換気設備 4) 排煙窓 |

| 9 | 施行令9条‐2等で地下街指定が行えるのは誰か。 | 1) 建物所有者 2) 消防長または消防署長 3) 市長 4) 施工会社 |

| 10 | 地下街指定を受けた区画に要求される基準の特徴は? | 1) 地上と同等 2) 低減 3) 最も厳しい 4) オーナー判断 |

| № | 問 題 | 選択肢(1〜4) |

|---|---|---|

| 11 | 「令8区画」で1か所でも開口部がある場合の扱いは? | 1) 別区画で良い 2) 合算不可 3) 別区画にできない 4) 消防長が決める |

| 12 | 施行令9条で合算する際、管理者の異同は… | 1) 合算に影響しない 2) 影響する 3) 消防長が判断 4) 署長が判断 |

| 13 | 次のうち、令8区画の「耐火構造」に該当しない壁は? | 1) 鉄筋コンクリート壁 2) ALC耐火壁 3) 石こうボード二重貼り 4) 木造合板壁 |

| 14 | 施行令9条で「用途が同一か否か」の判定根拠は? | 1) 建築基準法用途地域 2) 施行令別表1 3) 消防法17条 4) 施行規則 |

| 15 | スプリンクラー設備が令9条で合算不可なのはなぜ? | 1) 設計が複雑 2) 重要性が高い 3) 費用負担軽減 4) 書類手続き |

| 16 | 地下街指定を受けた場合、特に強化される設備は? | 1) 換気扇 2) 誘導灯 3) 消火器 4) 避雷針 |

| 17 | 開口部「窓」として扱われる最小要件は? | 1) 面積0.1㎡超 2) ガラス使用 3) 貫通穴なら何でも 4) 排煙機能 |

| 18 | 施行令8条区画に**出入口付防火戸(自動閉鎖)**がある場合は? | 1) 開口部扱い 2) 開口部でない 3) 消防庁裁量 4) 令9条へ移行 |

| 19 | 同一敷地に2棟あり管理者が同じ。通常は何対象物? | 1) 1 2) 2 3) 用途次第 4) 消防長指定次第 |

| 20 | 施行令9条で合算する“同用途面積”の主な目的は? | 1) 設備を削減 2) 設備逃れ防止 3) 点検簡素化 4) 所有権保護 |

| № | 問 題 | 選択肢(1〜4) |

|---|---|---|

| 21 | 「令8区画」は防火管理者の選任義務にどう影響? | 1) 各区画ごと 2) 1棟で可 3) 消防が決定 4) 不要 |

| 22 | 施行令9条で**駐車場(15項)と事務所(15項)**が混在。合算は? | 1) 全面合算 2) 別計算 3) 半分合算 4) 地下限定 |

| 23 | 令8区画が別対象物とされた場合のメリットは? | 1) 設備基準が緩和 2) 火災拡大防止 3) 点検免除 4) 税制優遇 |

| 24 | 地下街指定を外す(解除)権限を持つのは? | 1) 建物所有者 2) 消防長・署長 3) 市長 4) 県知事 |

| 25 | 令9条で合算できる複合用途防火対象物区分は? | 1) 16項 2) 17項 3) 5項 4) 9項イ |

| 26 | 令8区画の“耐火床”に求められる性能は? | 1) 1時間耐火 2) 45分耐火 3) 2時間耐火 4) 性能指定なし |

| 27 | 令9条の同用途区画に新テナントが入替。要再計算? | 1) 必ず再計算 2) 同用途なら不要 3) 署長が指示 4) 半年ごと |

| 28 | 令8区画内の火災は他区画へ拡大しにくい理由は? | 1) 給排気停止 2) 構造耐火 3) 自家発電 4) 避難経路複数 |

| 29 | 地下街指定区画の避難器具で追加が必要になりやすいもの | 1) 置き型はしご 2) 緩降機 3) 救助袋 4) 滑り棒 |

| 30 | 令9条合算で床面積合計が基準超となった場合の影響は? | 1) 設備追加義務 2) 解除願い提出 3) 減免措置 4) 無影響 |

過去問風 4択問題(全30問)

─ 防火対象物の区分・令8区画・令9条・地下街指定 ─

| № | 問 題 | 選択肢(1〜4) |

|---|---|---|

| 1 | 消防用設備を「設置・維持」する義務を定めている条文はどれか。 | 1) 消防法8条 2) 消防法17条 3) 施行令8条 4) 施行令9条 |

| 2 | 原則として防火対象物を数えるときの基本単位はどれか。 | 1) 敷地全体 2) 地下部分 3) 1棟の建物 4) フロアごと |

| 3 | 施行令8条で「区画を別の防火対象物」とみなす必須条件は? | 1) 耐火壁がある 2) 開口部がない 3) 用途が異なる 4) 管理者が同一 |

| 4 | 次のうち「開口部」に該当しないものは? | 1) 換気口 2) 非常階段 3) 電線貫通スリーブ 4) 鉄筋 |

| 5 | 「令8区画」の通称が直接示すのはどの条文か。 | 1) 施行令8条 2) 施行令9条 3) 施行規則8条 4) 消防法8条 |

| 6 | 施行令9条で合算できるのは次のどれか。 | 1) 店舗+オフィス 2) 劇場+飲食店 3) 同じ商店用途 4) 病院+倉庫 |

| 7 | 施行令別表1で「店舗」は第何項に分類されるか。 | 1) 2項イ 2) 3項ロ 3) 4項 4) 15項 |

| 8 | 施行令9条の合算対象外となる設備はどれか。 | 1) 消火器 2) 誘導灯 3) 換気設備 4) 排煙窓 |

| 9 | 施行令9条‐2等で地下街指定が行えるのは誰か。 | 1) 建物所有者 2) 消防長または消防署長 3) 市長 4) 施工会社 |

| 10 | 地下街指定を受けた区画に要求される基準の特徴は? | 1) 地上と同等 2) 低減 3) 最も厳しい 4) オーナー判断 |

| № | 問 題 | 選択肢(1〜4) |

|---|---|---|

| 11 | 「令8区画」で1か所でも開口部がある場合の扱いは? | 1) 別区画で良い 2) 合算不可 3) 別区画にできない 4) 消防長が決める |

| 12 | 施行令9条で合算する際、管理者の異同は… | 1) 合算に影響しない 2) 影響する 3) 消防長が判断 4) 署長が判断 |

| 13 | 次のうち、令8区画の「耐火構造」に該当しない壁は? | 1) 鉄筋コンクリート壁 2) ALC耐火壁 3) 石こうボード二重貼り 4) 木造合板壁 |

| 14 | 施行令9条で「用途が同一か否か」の判定根拠は? | 1) 建築基準法用途地域 2) 施行令別表1 3) 消防法17条 4) 施行規則 |

| 15 | スプリンクラー設備が令9条で合算不可なのはなぜ? | 1) 設計が複雑 2) 重要性が高い 3) 費用負担軽減 4) 書類手続き |

| 16 | 地下街指定を受けた場合、特に強化される設備は? | 1) 換気扇 2) 誘導灯 3) 消火器 4) 避雷針 |

| 17 | 開口部「窓」として扱われる最小要件は? | 1) 面積0.1㎡超 2) ガラス使用 3) 貫通穴なら何でも 4) 排煙機能 |

| 18 | 施行令8条区画に**出入口付防火戸(自動閉鎖)**がある場合は? | 1) 開口部扱い 2) 開口部でない 3) 消防庁裁量 4) 令9条へ移行 |

| 19 | 同一敷地に2棟あり管理者が同じ。通常は何対象物? | 1) 1 2) 2 3) 用途次第 4) 消防長指定次第 |

| 20 | 施行令9条で合算する“同用途面積”の主な目的は? | 1) 設備を削減 2) 設備逃れ防止 3) 点検簡素化 4) 所有権保護 |

| № | 問 題 | 選択肢(1〜4) |

|---|---|---|

| 21 | 「令8区画」は防火管理者の選任義務にどう影響? | 1) 各区画ごと 2) 1棟で可 3) 消防が決定 4) 不要 |

| 22 | 施行令9条で**駐車場(15項)と事務所(15項)**が混在。合算は? | 1) 全面合算 2) 別計算 3) 半分合算 4) 地下限定 |

| 23 | 令8区画が別対象物とされた場合のメリットは? | 1) 設備基準が緩和 2) 火災拡大防止 3) 点検免除 4) 税制優遇 |

| 24 | 地下街指定を外す(解除)権限を持つのは? | 1) 建物所有者 2) 消防長・署長 3) 市長 4) 県知事 |

| 25 | 令9条で合算できる複合用途防火対象物区分は? | 1) 16項 2) 17項 3) 5項 4) 9項イ |

| 26 | 令8区画の“耐火床”に求められる性能は? | 1) 1時間耐火 2) 45分耐火 3) 2時間耐火 4) 性能指定なし |

| 27 | 令9条の同用途区画に新テナントが入替。要再計算? | 1) 必ず再計算 2) 同用途なら不要 3) 署長が指示 4) 半年ごと |

| 28 | 令8区画内の火災は他区画へ拡大しにくい理由は? | 1) 給排気停止 2) 構造耐火 3) 自家発電 4) 避難経路複数 |

| 29 | 地下街指定区画の避難器具で追加が必要になりやすいもの | 1) 置き型はしご 2) 緩降機 3) 救助袋 4) 滑り棒 |

| 30 | 令9条合算で床面積合計が基準超となった場合の影響は? | 1) 設備追加義務 2) 解除願い提出 3) 減免措置 4) 無影響 |

解答一覧

1-2 2-3 3-2 4-4 5-1 6-3 7-1 8-2 9-2 10-3

11-3 12-1 13-4 14-2 15-2 16-2 17-3 18-1 19-2 20-2

21-1 22-1 23-2 24-2 25-1 26-3 27-2 28-2 29-3 30-1